Je voudrais commencer cet article en citant F. Brottes, président du gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), en référence à la journée du mercredi 25 janvier de cette année : « Notre entreprise n’avait jamais (…) connu une situation aussi tendue sur le périmètre de l’équilibre offre-demande parce que nous n’avions jamais connu une offre aussi faible. (…) On est passé juste-juste sur la pointe de consommation. Si nous avions eu un aléa, par exemple la perte d’une centrale nucléaire, nous aurions vraisemblablement dû activer l’interruptibilité ».

Pour les non-initiés, l’interruptibilité était la première des mesures exceptionnelles annoncées par RTE qui pourraient affecter 21 clients électro intensifs pour soulager le système de 1,5 GW. L’escalade de mesures de RTE passait ensuite par une baisse de la tension de 5%, (avec une réduction de 4 GW). Cette mesure n’a pas un impact visible pour le client, mais dégrade la qualité du service. Finalement, comme ultime solution, RTE avait prévu d’activer des « délestages programmés », ce qui veut dire couper le courant de façon sélective. En hiver, avec une vague de froid, se trouver sans électricité, même quelques heures, n’est pas du tout souhaitable. Mais si la stabilité du système est en péril, les mesures doivent être rapides, et RTE était prêt.

Le pire est que nous avons frôlé l’activation de l’arsenal complet pour une situation de pointe de demande de 93 GW, très loin du record de demande de 102 GW (janvier 2012). Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ? Le système français n’est-il plus adapté aux aléas climatiques ? Ou s’agit-il seulement d’une situation conjoncturelle, un alignement d’éléments indésirables et non répétables ?

Une analyse simpliste de la situation du système nous montrerait comme seul coupable le parc nucléaire d’Edf et tous les problèmes qui ont conduit à une situation d’indisponibilité inhabituelle. Mais le fait est que le 25 janvier il ne manquait que 4 GW par rapport au niveau normal d’hiver. Cela signifie que, avec une situation normale du nucléaire, le système aurait été moins stressé, mais qu’en aucun cas il n’aurait été possible d’atteindre la pointe historique sans mesures extrêmes.

Si nous voulons approfondir l’analyse, il est intéressant de voir que la production renouvelable (photovoltaïque, éolienne et bioénergie) n’apportait au système à ce moment précis de risque que 2,5 GW (à comparer avec les 20 GW de leur puissance installée). Il est évident qu’en hiver, à 19h00, il n’y a pas de soleil et que l’apport du photovoltaïque est nul. De la même façon les vagues de froid se voient souvent accompagnées de situations anticycloniques avec un apport réduit de la production éolienne. Ce sont des faits structurels. Ainsi, plus nous baserons notre système sur les renouvelables, plus le risque d’indisponibilité au moment de pointe du système sera grand.

Si nous tournons nos regards vers les frontières, nos voisins n’ont pu fournir que 5 GW. Il s’agit d’une situation connue de RTE : lorsqu’il fait froid en France, c’est aussi le cas en Europe continentale et les pays frontaliers, même s’ils sont moins thermosensibles que nous, voient également leur demande augmenter et ne peuvent contribuer que partiellement à soulager la demande pointe de notre Système.

Qui, dans ce cas, a maintenu le système à flot ? Premièrement, la génération hydraulique, la plus ancienne et la plus souple des énergies renouvelables. La France possède un parc enviable de 25 GW. La quasi-intégralité était en état marche mais, avec les limitations opérationnelles normales, seuls 13 GW contribuaient à l’équilibre du système.

Mais cela n’était pas suffisant. Selon les comptes de RTE, il fallait encore beaucoup d’énergie pour équilibrer l’offre à la demande. Même si vous avez du mal à le croire, c’est bien la génération thermique, souvent incriminée, qui a sauvé le système. Ni plus ni moins que 16 GW étaient en fonctionnement au moment critique. Celle-ci même dont personne ne veut, qui émet du CO2, qui est en situation de faillite chronique, qui survit sous perfusion de la part de ses actionnaires. Celle-là même qui aurait fermé le 31 décembre dernier si la taxe carbone unilatérale française était entrée en vigueur (voir la newsletter 03). C’est la génération thermique qui a évité la catastrophe.

Tout va donc pour le mieux. La France dispose bien d’un filet de sécurité pour les situations tendues comme celles connues cet hiver. Si le nucléaire se remet de ses vicissitudes et atermoiements, il n’y aura pas de problèmes à l’avenir. Malheureusement, j’oserai dire que non. La production thermique est une espèce en voie d’extinction (ou plutôt une « potentia non grata ») et, si personne n’y remédie, à l’avenir le back-up du système ne sera plus disponible en cas de besoin.

Le problème de fond est que la génération thermique vit exclusivement de ses ventes sur le marché. Du fait de la pénétration massive des énergies renouvelables subventionnées le marché a pratiquement disparu (tout du moins les prix de gros ont baissé à des niveaux non soutenables). Ainsi les propriétaires des actifs thermiques (leurs actionnaires) ont tout perdu (dépréciations massives d’Engie, Uniper, Eon, RWE, Enel, Vattenfal, etc.). Ces mêmes actionnaires n’ont aucun intérêt (ni aucune obligation) de continuer à perdre de l’argent avec des centrales qui ne marchent que dans des cas extrêmes. Dans les conditions actuelles, la réponse des propriétaires est la fermeture définitive (pour les installations obsolètes) ou la mise sous cocon (pour les plus efficaces et modernes). Et c’est ce que nous observons dans toute l’Europe depuis 5 ans.

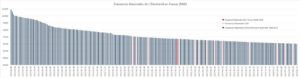

Pour en revenir à la France, le cas commence à devenir problématique. La France est le pays le plus thermosensible d’Europe et nous avons déjà vu que les marges de réserve ne sont pas aussi amples qu’on pouvait le penser. Du côté de l’offre, une grande partie du parc thermique est obsolète, polluant et extrêmement coûteux comme back-up. Ce segment, et je fais allusion aux centrales à fioul et charbon, est voué à disparaître bientôt. Un deuxième segment, les cogénérations, fortement subventionnées jusqu’à il y a peu, n’accomplissent pas un rôle de back-up du système électrique (étant donné qu’elles doivent fonctionner selon les besoins thermiques de l’industriel). La plupart des cogénérations devront aussi disparaître sauf si l’on décide de continuer à subventionner ses hôtes.

Finalement il nous reste les CCGT (cycles combinés gaz) et les TG (turbines à gaz), technologies beaucoup plus efficaces, respectueuses de l’environnement et suffisamment flexibles pour soutenir le système de façon intermittente. La solution imaginée pour retenir ces actifs dans le Système et éviter la mise sous cocon, est le mécanisme de capacité, récemment instauré en France (voir la newsletter 03). Bien que nous ne soyons qu’au début de ce nouveau marché, pour l’instant il ne répond pas aux attentes des producteurs. A titre d’exemple, dans le cas d’un CCGT standard de 400MW, les 10K€/MW résultant des enchères de décembre fournissent environ 4Mll€ de revenus annuels. Cela permet juste à payer à GRT Gaz, réseau de transport de gaz, le coût de transport du gaz (2Mll€) et à l’Etat les impôts et taxes (2Mll€) (ce point mériterait un article entier). Il reste encore au CCGT à payer les salaires, entretien, intérêts, amortissements, etc., avec ce qu’il trouvera dans le marché de l’énergie (qui, comme nous l’avons déjà dit, ne donne pas grand-chose). Et le bilan est encore pire pour les TG, qui sont des unités qui fonctionnent moins d’heures à l’année (peakers)…

Dans le débat national, tout le monde se positionne sur l’avenir de l’énergie nucléaire en France et l’objectif de part de marché du renouvelable. Quelques-uns évoquent la sécurité du système, et ceux qui le font, évitent de faire allusion aux centrales thermiques. Dans un avenir lointain, il sera possible de stocker l’énergie intermittente de la production renouvelable de façon économique. Mais cela n’arrivera pas à moyen terme. En attendant, comment assurer la stabilité du système s’il y a de plus en plus de renouvelable et de moins en moins de production programmable ?

Avec des centrales nucléaires vieillissantes (30 ans d’âge moyen) et la nouvelle puissance installée d’origine exclusivement renouvelable (soumise aux aléas climatiques) la fiabilité du système se réduit inexorablement. Si, en plus, le parc thermique se réduit, les épisodes comme celui que nous avons vécu cet hiver seront toujours plus fréquents, à moins de prendre les mesures qui s’imposent.

Dans ces circonstances, nous pensons que les centrales thermiques efficaces (CCGT, TG) devraient être protégées. Au-delà de s’assurer que le mécanisme de capacité envoie les signaux corrects, l’Administration devrait envisager un changement de stratégie sur ce back-up nécessaire et afficher son soutien résolu afin que ce peu d’actifs reste dans le système de façon permanente. A titre d’exemple, transformer en coût variable certains impôts (IFER) et les coûts de transport du gaz pourrait aider à garantir la survie de ces installations. Enfin et surtout, il faudrait éviter les mauvaises idées qui rompraient définitivement l’équilibre fragile dans lequel ces centrales survivent, comme la taxe carbone unilatérale française ou un élargissement des obligations de stockage (que Storengy vient de réclamer pour les CCGT).

Antonio Haya